妊娠報告のタイミングはいつ?誰にどう伝えればいい?(職場や親、友達への報告)

愛しい赤ちゃんがお腹に宿ったなんて、最高に嬉しいこと。人に報告するたびに、自分がママになるという実感が沸いてくるものです。妊娠報告の最適なタイミングは、プライベートの知人か仕事関係者かなど、相手との関係性によって微妙に変わってきます。報告すべき相手を整理しながら、タイミングを考えてみましょう!

監修者プロフィール

井上裕子先生

井上レディースクリニック 理事長・院長

医学博士。日本産科婦人科学会専門医、日本乳癌学会認定医、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医、母体保護法指定医師。

診療のかたわら、思春期から更年期の様々な女性に対しての講演活動、また、雑誌などに、出演、監修、執筆するなど多方面で活躍。

著書に「産婦人科の診療室から」(小学館)、「元気になるこころとからだ」(池田書店)、「赤ちゃんとお母さんのための妊娠中のごはん」(池田書店)など。

現在は、リボーンレディースクリニック 理事長、NPO法人マザーシップ 代表を兼務。

夫(パートナー)、両親、友人への報告はどうすればいい?

大切な身近な人達に、妊娠報告ができることはとっても幸せなことですよね。 それではさっそく、夫(パートナー)、両親、友人に分けて、それぞれにどのようにして報告したらいいのか考えていきましょう!

夫(パートナー)への妊娠報告

ほとんどの場合、妊娠の報告を一番最初にするのは赤ちゃんのパパとなる夫やパートナー。

これから一緒に赤ちゃんを育てていく大切な相手には、どんな報告がふさわしいでしょう?

いつ報告する?

【すぐ報告派】妊娠検査薬で陽性と出たら報告してもいいですね

うれしい報告は早くしたい!と思う人は、妊娠の兆候に気づいたらすぐに夫やパートナーに報告したくなるかも。それでも生理が遅れているなどの曖昧な情報より、妊娠検査薬で判定してからがオススメです。

妊娠検査薬で陽性でも、産婦人科の診察を受けるまでは、上記のような正常以外の妊娠の可能性もあることも一緒に相手に伝えてあげるといいですね。

どうやって報告する?

両親への妊娠報告

いつ報告する?

両親には妊娠が確実になってから報告する場合が多いようです。妊娠していなかった時にガッカリさせたくないという気持ちが強いのかもしれませんね。

どうやって報告する?

【さらっと報告派】電話で報告してあげましょう

できるだけさらっと報告したいという人も、人生の一大事の報告なので、SNSだけではなく電話で声を聞かせて報告するがベターです。

自分のお母さんやお姑さんには、先輩ママとしての妊娠中のアドバイスをお願いすると、いろんな参考になる意見をもらえるかもしれません。

友人への妊娠報告

いつ報告する?

どうやって報告する?

【親しい友人の場合】仲良しにはスマホが早い!

親友たちとは、普段連絡を取っている方法はスマホですよね。すぐにでも喜びを知らせたい場合は、スマホで報告すれば、すぐにお祝いの言葉をもらえそう! 産後には「無事生まれました」と出産報告も忘れないようにしましょう。

複数の仲間でグループトークをしている場合は、妊娠に対するメンバーの考え方や状況が異なる場合もあるので、仲間の状況に応じてグループトークで報告するか、個別に報告するか考えた方がよい場合もありますね。

会社への妊娠報告はどうすればいい?

働いている女性の妊娠報告は、ただ「おめでとう」と言ってもらうだけでは終わりません。特に正社員としてフルタイム勤務している場合、産休はいつから入るのか、育児休業どれくらい取る予定か、引き継ぎはどうするかなど、会社と話し合うべきことがたくさんあります。それらも含めて、妊娠報告について考えてみましょう!

報告する時期は?

直属の上司への報告

産院で順調な妊娠と診断されたら早めに報告しましょう。人事部門への報告は通常は上司からされるものですが、念のため確認しておきましょう。

職場の同僚への報告

同じ組織の人にいつ、どのように報告するかは、上司の考え方もあるため、上司に相談して判断を仰いでからの方がいいですね。

親しい同僚への報告

親しい同僚でも、万一のことが起こる場合や、不本意に噂で広がる場合もあります。親しい間柄でも職場の仲間の場合は、やはり上司への報告後、安定期に入ってからの方が望ましいでしょう。

報告した後の話し合い

産後職場への復帰を希望するのなら、いつから復帰するのか、赤ちゃんはどこに預ける予定なのかなど職場の上司と話し合っておきましょう。

その際、母性保護の立場から、いろいろな法律が作られているので、必要な場合は働く女性の権利として臆せず交渉しましょう!

会社によっては法律で定められている以上の会社独自の育児休暇や育児時間短縮勤務の制度を設けている場合もあります。また、法律で保障はされていませんが、育児と両立しやすい部署への異動をさせてくれる場合もあるので、会社の制度を早めに確認したり、人事部の人などと一度話し合ってみるといいでしょう。

派遣社員やパート・アルバイト勤務の場合

上記の法律や制度の適応は、雇用形態によって異なります。

正社員以外の雇用形態で働いている場合は、会社の人事部門や、派遣元の会社に聞いてみたり、同僚の先輩ママに相談してみるといいですね。

会社への妊娠報告の後は

妊娠中や出産後も仕事を継続するママは、なかなか妊娠前の健康状態と同じように仕事をできるとは限りません。国や地方自治体では、妊娠中や産後の女性労働者の健康管理や育児支援のための対応をとることを事業主に対して義務づけています。

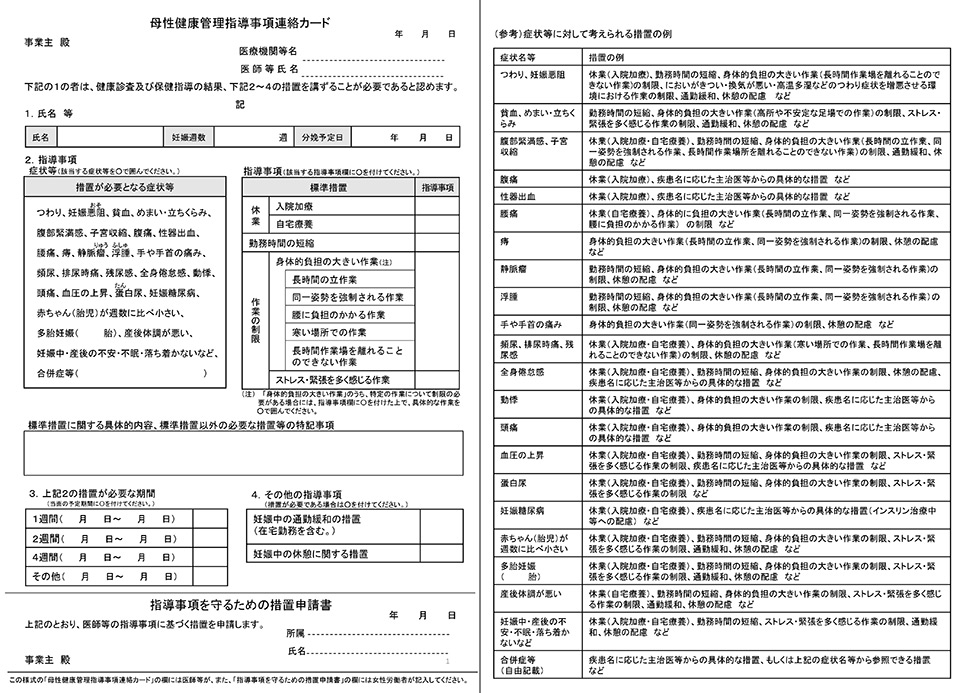

「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう

妊娠中や出産後に、女性労働者が医師等から何らかの指導を受けた場合、その指導事項を守ることができるようにするための勤務の軽減、勤務時間の短縮、休業等の適切な措置を講じることが、事業主に義務づけられています。

そのために、職場が正確な状況を把握するための書類が「母性健康管理指導事項連絡カード(通称:母健連絡カード)」です。

「母健連絡カード」はどこでもらえるの?

母健連絡カードは、上記からダウンロードできるほか、都道府県の労働局雇用均等室を通して入手できます。その他、市町村母子保健担当課の窓口や産婦人科医の所にも置いてある場合もあります。

「母健連絡カード」はどうやって使うの?

母健連絡カードは職場に提出するもので、医師の印鑑が必要です。

1.妊娠中及び出産後の健康診査等の結果、通勤緩和や休憩に関する措置などが必要であると主治医等に指導を受けたとき、母健連絡カードに必要な事項を記入して発行してもらいます。

2.女性労働者は、事業主に母健連絡カードを提出して措置を申し出ます。

3.事業主は母健連絡カードの記入事項にしたがって時差通勤や休憩時間の延長等の措置を講じます。

監修/井上レディースクリニック院長 井上裕子先生

はじめてのおむつ交換もあんしんの「おしりガイド」をご存じですか?

ムーニーは、赤ちゃんのおしりを置く場所がひと目で確認できる「おしりガイド」で、ママもパパも誰でも正しく簡単におむつ替えができます。

release : 2022.05.16

- お気に入り機能はブラウザのcookieを使用しています。ご利用の際はcookieを有効にしてください。

また、iPhone、iPadのSafariにおいては「プライベートブラウズ」 機能をオフにしていただく必要があります - cookieをクリアすると、登録したお気に入りもクリアされます。