産休・育休はいつから取得できる?条件や期間、必要な準備を解説

働く女性にとって、産休は取るべき権利でもあり、産後休業は母体と赤ちゃんを守るための義務でもあります。産後は必ず休みを取らなければなりませんし、産休後は育休も取って余裕のある中で子育てできると安心ですね。育休は夫やパートナーも取れるので、いつ、どのように取るとお互いに仕事と育児の両立がしやすいか早めに話し合っておきましょう。出産・育児に関わる給付金や手当金についても知っておくと、産後の家計の計画も立てやすいですね。

そもそも産休・育休とは?

産休とは、正しくは産前・産後休業といい、産前に休む「産前休業」と、出産後に休む「産後休業」の総称のこと。労働基準法第65条で定められている、組織で働いている女性が出産予定日前後に取得できる休みです。産休制度は出産する働く女性がすべて取れることになっています。産前と産後の違いは、産前は本人が請求すれば休める休業で、産後は必ず休まなければならない(働いてはいけない)休業であることです。

育休とは正式名称で育児休業のこと。育児休業は、1歳未満の子どもを養育している働く人が、男女を問わず仕事を休める制度で、育児・介護休業法という法律で定められています。育休を取得するためには、予め職場に申請する必要があります。

産休・育休はいつから取れる?

産休のうち産前休業は、出産予定日の6週間(42日)前からとれます。双子など多胎妊娠の場合は14週間(96日)前から取得できます。産後休業は、出産の翌日から8週間(56日)取れる休みですが、取れるというより母体保護のために必ず休まなければなりません。ただし、産後6週間(42日)を過ぎた後、本人が請求し、医師が働くことに支障がないと認めた業務であれば仕事をすることができます。

産休は出産する女性(ママ)のための休みですが、出産後すぐに始まる育児のための育休は、ママでもパパでも取ることができます。この場合の「パパ」とは、ママが産む子どもが法律上の親子であれば実子でも養子でもよく、事実婚のパートナーの場合は子どもの認知をしていれば取得できます(以下、この記事内での「パパ」については同様)。

育休の開始は、ママは産後休業(産後8週)の翌日以降から取ることになりますが、パパはママの出産日から取得できます。育休の期間は原則、子どもの1歳の誕生日の前日までですが、ママとパパの二人ともが育休を取得する場合は、2ヶ月延長して子どもが1歳2ヶ月になるまでの間に、ママ・パパがそれぞれ1年間まで育休を取得できます(「パパ・ママ育休プラス」制度)。子どもが1歳を過ぎても保育園に入れないなどの事情がある場合は、最長で子どもが2歳になるまで延長することができます。

また、育児休業とは別に、「産後パパ育休(出生時育児休業)制度」という、原則として出生後8週間のうち4週間まで、2回に分割して休める制度もあります。出産による入院から退院までの、家族にとって大変な時期に活用できるので便利ですね。

育休を取るには、遅くとも休みに入る1ヶ月前までに職場に育児休業申出書を提出する必要があるので、出産予定日や産休明けすぐから育休を取りたい場合は、産休に入る前に職場に申請しておきましょう。申請の時期は職場によって異なるので、早めに確認しておきましょう。

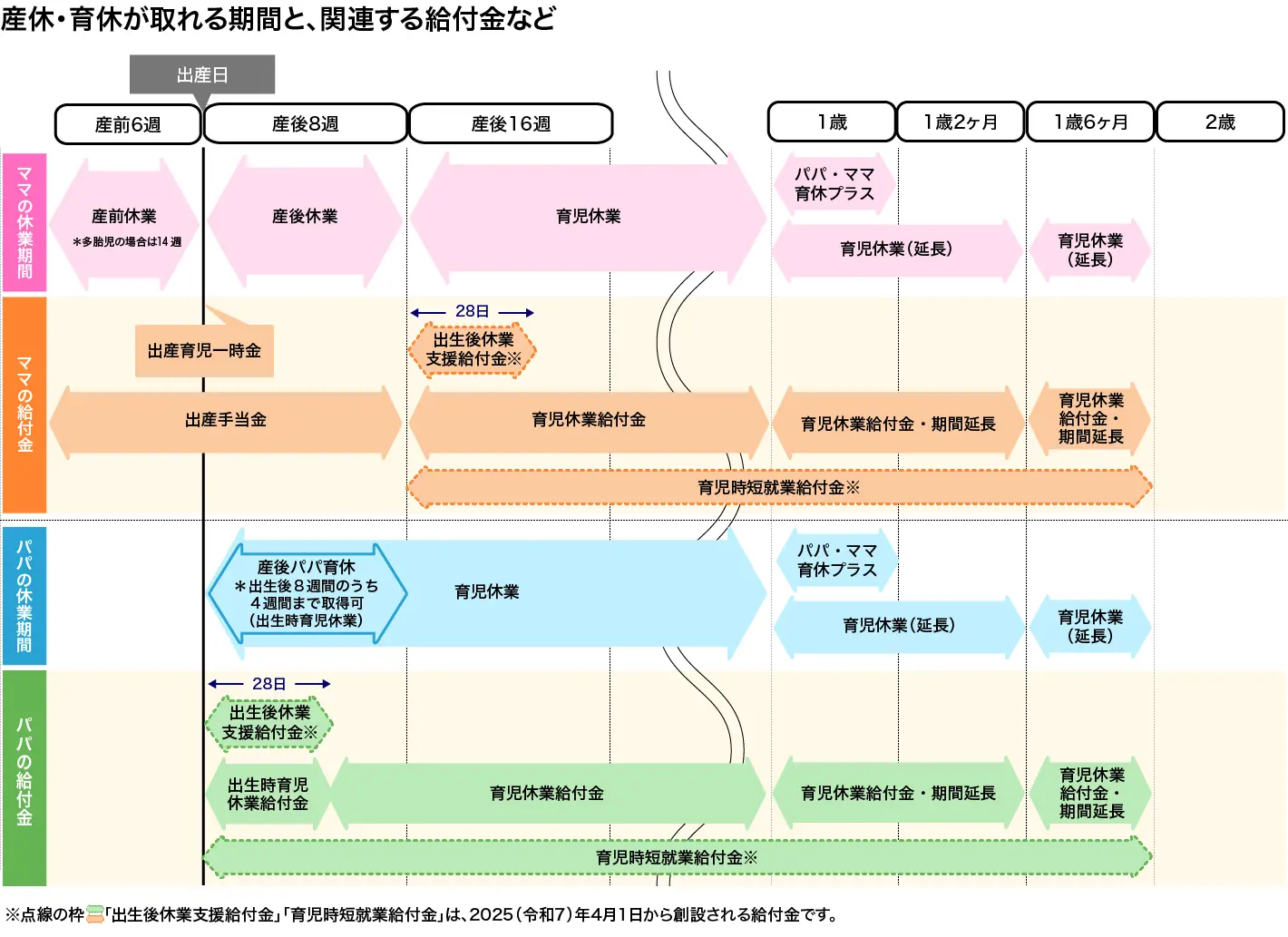

少子化対策や母体保護のために、新しい制度が増えて男女とも休みが取りやすくなっています。また、さまざまな経済的支援も受けられるようになっているので、下の図を参考に最大限利用して、子育てと仕事を上手に両立しましょう!(一部、2025年4月以降が対象の給付金もありますのでご注意ください。)

産休・育休期間にもらえる給付金など

産休・育休中にはママ・パパともいろいろな給付金などがもらえるので、男女とも育休を取ったときの経済的不安が軽減され、休みやすくなってきています。制度によってもらえる条件や申請の仕方などが異なるので、職場の人事や総務に早めに相談しておきましょう。以下、上図にある給付金などについて簡単に説明します。

このほかにも、2025年4月から、「妊婦のための支援給付」がスタート(現在の「出産・子育て応援金」から一部改編)。妊娠・出産で原則合計10万円が市区町村から給付される制度です。妊娠がわかって役所に妊娠届を出すと5万円、出産後は子ども一人につき5万円が支給されます。

産休に入る前にしておくべきこと

妊娠したことを職場に報告するタイミングで迷う人も少なくないようです。万一を考えて安定期に入ってから報告しようと考える人も多いですが、妊娠中のデリケートな母体を守るためにも、直属の上司や人事部門には早めに報告して、体調が悪いときには休むことを理解してもらえるようにしておくとよいでしょう。また、上司や人事部門には、皆さんの産休・育休期間中の職場の仕事分担を検討する時間も必要です。

産休は取れる期間内であれば、いつでも請求して取ることができますが、職場で規定がある場合はそれに従って期日までに申請しておきましょう。

一方で育休は、育児・介護休業法で休業開始予定日の1ヶ月前までに申請することとされています。産後8週間(2ヶ月弱)は産休があるからと言っても、赤ちゃんの育児が始まってから会社に申請に行くのは現実的ではありませんね。育休も産休に入る前に予め申請しておきましょう。特にパパは、ママの出産日から育休が取れるので、生まれた後に申請していると出産直後は育休が取れないことになってしまいます。

産休の時期が職場に公表され、休業中の仕事の分担が決まったら、上司や同僚と話し合いながら早めに後任の方々への引き継ぎをしましょう。出産は何が起こるかわからないので、万一の切迫早産や早産など、産休予定日よりも前に出社できなくなる場合も考慮して準備をしておきたいですね。

産休中の過ごし方

産休が久しぶりの長期休暇になる人もいるかもしれません。妊娠・出産に関係ないことでも平日にやってみたいことがいろいろあるかもしれませんが、まずは自分とおなかの赤ちゃんの健康を第一に、無理をせず出産とその後との育児に備えましょう。産後は育児で多忙になるため、ここでは産前休業中の過ごし方についてお伝えします。

①入院と赤ちゃんに必要な出産準備品をそろえる

大多数の妊産婦さんは正産期という妊娠37週〜41週で出産しますが、日本での早産(妊娠22週〜36週での出産)は5%台と20人に1人は早産で出産しています。だから、いつお産が始まってもおかしくないので、入院中と、出産後の赤ちゃんの育児に必要なものは産休に入ったら早めに揃えておきましょう。入院中に使うものは「お産セット」などの名目で産院が用意している場合もあるので、産院に確認してから準備を進めるといいですね。

②陣痛タクシーなど産院への移動手段を確保

通常の出産の場合、産院への入院は陣痛が始まってから。陣痛中は公共交通手段で移動することは現実的ではありません。家族が一緒にいるときであれば車を運転してもらうなどできますが、一人でいるときに陣痛が始まった場合にも備えておきましょう。「陣痛タクシー」や「マタニティタクシー」などの名称で、出産の入院時に配車してくれるサービスを行っているタクシー会社が増えていますので、近くのタクシー会社に問い合わせて予約しておくとよいでしょう。そうしたサービスが近隣にない場合は、いつでもタクシーを手配できるように、タクシー配車アプリをスマホに入れておいたり、近隣のタクシー会社の連絡先を登録しておきましょう。

③両親学級へ行く

コロナ禍以降、オンラインや動画での両親学級も増えましたが、やはり初めての出産・育児はリアルで教えてもらうのが一番わかりやすいですね。役所や産院で平日に行われている両親学級も産休中なら参加可能です。夫・パートナーの立ち会い出産を予定している場合、産院によっては事前の両親学級への参加を必須としているところもありますので、一緒に参加できるとより心強いです。

④立ち合い出産の計画と準備

立ち会い出産を希望している場合、③のように夫・パートナーの両親学級への参加を必須としている産院もあるので、予め確認しておきましょう。陣痛からお産までの流れを知っておくと知らないとでは、当日に臨む心構えが違ってきます。出産は予定日通りにはなかなか進まないものですが、予定日近くになったら夫・パートナーの遠方出張は控えてもらうなど、休みを取りやすいようにしておいてもらいましょう。

⑤里帰り出産の計画と準備

里帰り出産を予定している人は、産休が取れる妊娠34週くらいには里帰りして、分娩する産院での健診を受けましょう。そのためには予め、それまで妊婦健診に通っていた産院と、分娩する帰省先の産院に里帰り出産であることを早めに知らせておきます。里帰りする際、健診で通っている産院から出産する産院宛の今までの健診経過を連絡する書類をもらいましょう。

⑥虫歯があれば歯医者へ

出産後に育児が始まると、ママ自身の虫歯の治療で歯医者に通うことがなかなかできなくなります。妊娠中は唾液成分の変化により、虫歯や歯周病が悪化しやすく、おなかが大きいと歯科で治療を受けるのは大変。本来は妊娠初期~中期の治療がおすすめですが、後期になってから虫歯になった場合は産休中に治療をしておきましょう。治療を受けるときには予め産院に相談のうえ、歯科医にも妊娠していることを必ず伝えましょう。

⑦体重管理・健康な体づくり

産休に入る妊娠後期はおなかがかなり大きくなっている時期。そのことによる腰痛や睡眠不足、妊娠線の発生など、マイナートラブルが起こりやすい時期です。おなかが胃を圧迫することで一時的に食欲が落ちることもありますが、そのときは無理に食べずにマタニティサプリなどで栄養補給を。その時期が過ぎると逆に食欲が出て、臨月に急におなかが大きくなって体重オーバーになる人も少なくありません。ウォーキングやマタニティヨガなどの軽い運動をすることで、体重管理だけでなくストレス発散にもなります。

産休中のお出かけで気をつけたいポイント

産休(産前休業)中は夫やパートナーと二人きりで過ごせる当面最後の長期休暇と思って遠出をしたくなったり、普段会えなかった旧友たちと会ったり、この機会に趣味をやっておきたいと思う人も多いかもしれません。でも、妊婦さんの体に何が起きるかわからないのが妊娠中です。気をつけておきたいポイントをおさえて、無理のない範囲で楽しみましょう!

遠出は避ける

里帰り以外で、飛行機や、停車駅の少ない新幹線などでの移動はできるだけ避けましょう。移動中に腹痛が起きた場合など対処ができず、妊婦さん自身だけでなくおなかの赤ちゃんに危険があるからです。どうしても遠出しなければならない事情があるときは、主治医の産院の先生に相談してからにしましょう。

母子健康手帳と健康保険証は必ず持ち歩く

外出先で陣痛や破水が始まったり、具合が悪くなったときに備えて、万一救急搬送された場合などに周りの人に自分の状態を迅速に伝えられるよう、母子健康手帳は常に携帯しましょう。また、健康保険証(マイナ保険証)とかかりつけ医の診察券も一緒に持ち歩きましょう。いつも持ち歩くスマホには、陣痛タクシーの連絡先だけでなく、出かける先の近隣のタクシー会社の連絡先や、タクシー配車アプリを入れておきましょう。

基本は徒歩圏内で、中距離は家族の車で

産休中はお散歩など徒歩圏内のおでかけは心身ともにリフレッシュできるのでおすすめです。買い物など荷物をともなうおでかけや、徒歩では行けない距離は、家族が運転する車で移動するのがベスト。おなかが大きい産休の時期は、ハンドルなどでおなかを圧迫したり、外出中に陣痛や破水が始まる可能性もあるため、自分で運転することはやめましょう。家族が運転できないときは、タクシーを利用するとよいでしょう。家族の車やタクシーで移動する場合、朝夕の渋滞する時間帯は避けたいですね。

産休・育休に関するよくある質問

産休や育休の制度は少子化対策で充実してきているとはいえ、数年で変更があったり、複雑でわかりにくくなっているとも言えます。取得できる条件や申請方法などが個別に細かく決まっており、申請時期は職場によって異なるため、詳細は職場の人事や総務担当に必ず問い合わせるようにしましょう。

Q:産休・育休は正社員でなく、パートやアルバイトでも取れるの?

産休はすべての女性労働者に該当するので、正社員でなくてもパート、アルバイトでも休むことができます。

一方、パート、アルバイトで働く人が育休を取るには、育休を申請する時点で「子どもが1歳6ヶ月になるまでの間に労働契約期間が満了し、かつ、労働契約の更新がないことが明らかでない」場合、という条件があります。わかりにくいですが、雇用主から「あなたの子どもが1歳6ヶ月になるまでの間に、契約更新しませんよ」と決められていなければ、育休は取れると言うことです。ただし、労使協定を締結している場合は正社員であってもこの限りではないので、職場に確認しましょう。

Q:産休・育休中の給付金や手当金はパートやアルバイトでももらえるの?

Q:産休・育休中も社会保険や税金はかかるの?

産休・育休中は社会保険の保険料は免除され、健康保険などの保険は使うことができます。

税金については、出産手当金や育児休業給付金には所得税はかかりませんが、産休・育休中に職場から給与が支給されている場合は所得税がかかります。また、給与が支給されていなくても住民税は発生します。通常勤務の場合は住民税は給与天引きが一般的ですが、産休・育休中に給与が支給されない場合は天引きができないため、自宅に振込用紙が送られてきます。

Q:妊娠・出産したら、正社員からパートになるよう言われた。これってマタハラ?

マタハラとはマタニティハラスメントのことで、妊娠・出産などをきっかけに雇用主や職場から、解雇、不利益な異動、減給、降格などの不利益な取扱いを受けることです。これは男女雇用機会均等法、育児・介護休業法で禁止されています。妊娠や出産を機に、職場から正社員からパートになるように言われることももちろんマタハラに該当します。他にも、仕事を雑用に変えられたり、育児休業などの制度の利用を止められたりすることもマタハラです。こうした事態にあったときは、最寄りの都道府県労働局の雇用環境・均等部に相談に行きましょう。

産休に入るといよいよ出産も間近。赤ちゃんに会える喜びが日に日に増していきますが、その後の生活のことをしっかり考えて計画できるのも産休のうちです。産休後の育休期間は、保育園に入れるかが大きなポイントとなるので、保育園探しと並行に育休中をどう過ごすかを夫やパートナーと話し合っておきましょう。育児が始まると計画通りにいかないことも多々ありますが、育休はどれくらい取れるのか、給付金はどれくらいもらえるのかなど制度について知っておくだけでも安心材料になりますね。

release : 2025.02.21

- お気に入り機能はブラウザのcookieを使用しています。ご利用の際はcookieを有効にしてください。

また、iPhone、iPadのSafariにおいては「プライベートブラウズ」 機能をオフにしていただく必要があります - cookieをクリアすると、登録したお気に入りもクリアされます。