妊娠16週から始まる妊娠5ヶ月目の胎児と母体の状態(16週、17週、18週、19週)

妊娠16週から始まる妊娠5ヶ月は、赤ちゃんの臓器の働きが活発になるころ。肝臓は血液を作り始め、腎臓と膀胱の働きもほとんど完成。羊水を飲んだり、おしっこしたりする胎児。手足も伸びてきて、全身をよく動かすようになるので、「胎動」を感じ始めるママも。妊娠16週、17週、18週、19週の胎児の様子、母体の状態をご紹介します。

監修者プロフィール

島岡昌幸先生

島岡医院(京都市南区)院長

「母と子がハッピーになってほしい」と願い、専門の周産期医療はもとより、育児や子どもの皮膚のことなど、日夜勉強を重ねている。母と子が集い学び楽しむ「親育ち、子育ち」の場も多数企画。1970年関西医科大学医学部卒業。同大学附属病院産科主任、大阪府済生会泉尾病院産婦人科医長、奈良東生駒病院初代院長を経て、1983年、島岡医院院長。

妊娠5ヶ月(16週、17週、18週、19週)の

胎児の様子

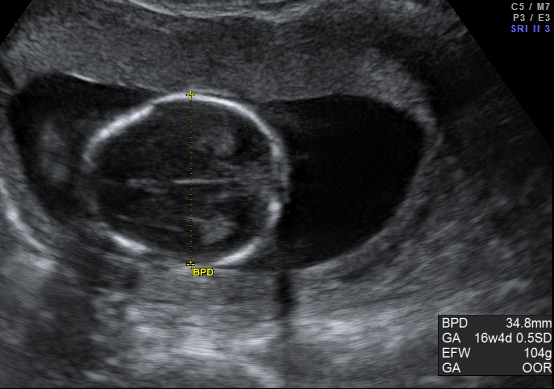

妊娠16週:骨格もしっかりエコーに映っています

妊娠16週0日の胎児の大きさ/体重約105g(*)

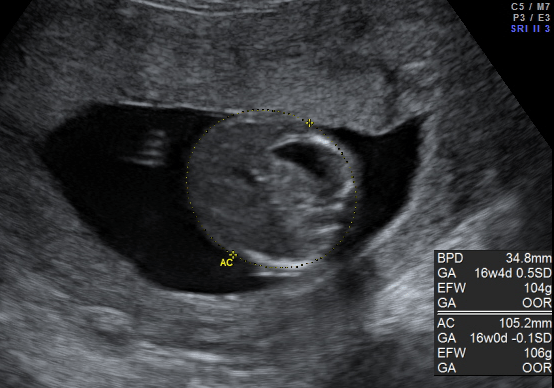

妊娠16週1日の2Dエコーです。BPDは児頭大横径。胎児の頭を真上から見たときの横幅です。この赤ちゃんのBPDは34.8㎜。右下に数字が出ています。

ACは腹部周囲長といって、赤ちゃんのお腹まわりの大きさ。右下にAC105.2㎜と表示されています。

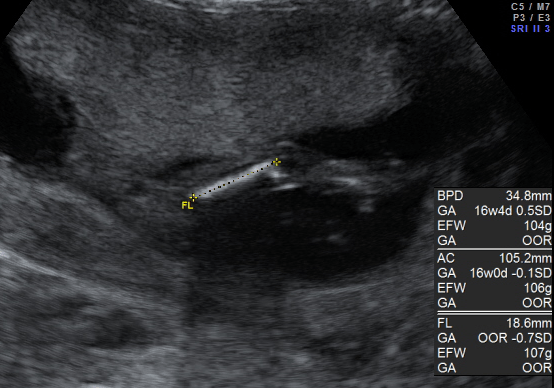

FLは大腿骨の長さ。この赤ちゃんのFLは18.6㎜。白くしっかり映っています。。

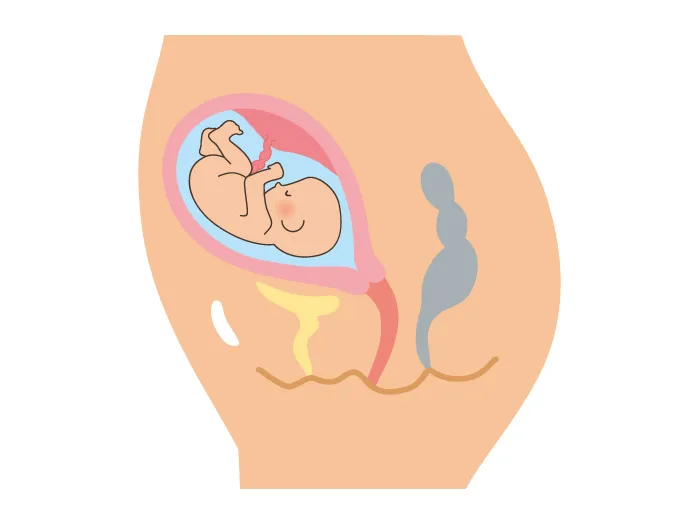

羊水を飲みこむ様子が見える

妊娠16週を迎えると、超音波検査(エコー)で赤ちゃんが羊水を飲みこむ様子を観察できるようになります。飲みこむことを嚥下(えんげ)といいますが、嚥下運動は口に入れた食べ物や飲み物を胃へ送り届ける動きのこと。舌を使って口から咽頭(いんとう)へ⇒咽頭から食道へ⇒食道から胃へ。この3つのプロセスができるようになった赤ちゃん。かなり高度なテクニックを身につけたようです!

飲んだ羊水はおしっこになる

飲みこんだ羊水は、どこへ行くのでしょう?

ふつう、食べ物や飲み物は食道から胃、小腸、大腸を通過しながら、必要な栄養や水分を吸収しています。そして、残った不要な固形物が便となるのです。水分は腎臓で濾過され、いらない物だけを含んだ水分が膀胱に貯められたあと、尿として排泄されます。

胎児にはまだ、こうした高度なことはできませんが、胃は消化液を分泌し始め、小腸は吸収に欠かせない蠕動(ぜんどう)運動を始めています。腎臓も膀胱も働き始めているので、飲んだ羊水はおしっこになって出ていくことができるのです。

この世に誕生して、おっぱいを飲む――。その日に備えて、着々と準備を進めている胎児です。

赤ちゃんの身長を推定する計算式は?

赤ちゃんのだいたいの身長を知りたいとき、妊娠5ヶ月までは妊娠月数を二乗します。妊娠5ヶ月なら5×5で25cmになります。妊娠6ヶ月以後は妊娠月数に5をかけます。妊娠6ヶ月なら6×5で30cmになります。「Hasseの計算式」といいます。

妊娠17週:全身にうぶ毛が生えてくる

妊娠17週0日の胎児の大きさ/体重約145g(*)

妊娠17週ごろの赤ちゃんの推定平均体重は145gほど。妊娠16週~19週の妊娠5ヶ月の間に、身長は約25cmほどまで成長します。

妊娠17週ころになると、少しずつ厚くなってきた皮膚が、赤みをおびてきて、全身にうぶ毛が生えてきます。うぶ毛は赤ちゃんの体を保温し、羊水の刺激から守る大事な働きをします。髪の毛やまつ毛、まゆ毛も生えてきます。また、手足の指先には将来、指紋になる渦巻き模様もできてきます。

エコーで指しゃぶりを目撃できることも!

妊娠4ヶ月ごろから、超音波検査の画面で、赤ちゃんが口に触れた手や指を吸う仕草が目撃されることがあります。指だけでなく、臍帯を口に含む赤ちゃんも!

生まれた赤ちゃんの指に吸いダコが見つかることもあるんです! 指しゃぶりは、誕生後におっぱいを飲むための練習という説もあり、「吸啜(きゅうてつ)反射」のひとつなのでしょう。

妊娠18週:体重は母子手帳の「胎児発育曲線」を参考に

妊娠18週0日の胎児の大きさ/体重126g~247g(*)

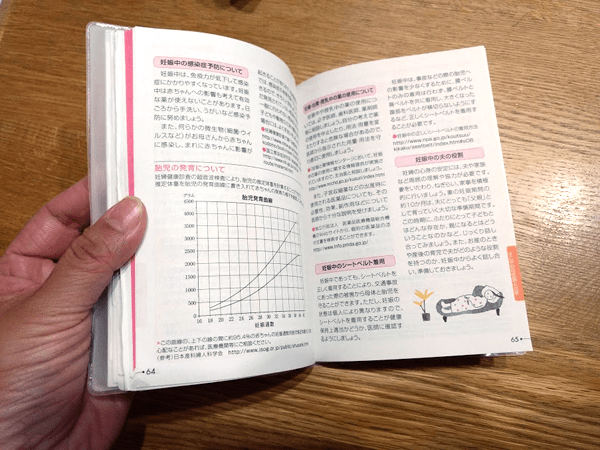

体重増加は、赤ちゃんの発育を知る重要な目安です。母子健康手帳には妊娠18週以降の推定胎児体重の平均値が「胎児発育曲線」として掲載されています。

推定胎児体重は超音波検査で測定できます。妊婦健診で測ってもらったら、該当する妊娠週数のところに記入しましょう。

胎児発育曲線は、正期産(妊娠37~41週)で生まれて正常に発育した赤ちゃんの推定体重の基準値です。大切なのは妊娠週数が進むにしたがって体重が増えているかどうかです。

推定胎児体重は、およそ±10%の誤差が出ます。また個人差もあります。正常範囲は広く、たとえば妊娠22週の推定胎児体重は、250g~510gなので、倍もの幅があるんです。小さめ赤ちゃんでも、大きめ赤ちゃんでも、実線の2本の線の中で増加していれば、発育については心配ないと考えていいでしょう。

【推定胎児体重の測り方】

胎児の推定体重は、BPD(児頭大横径/頭の横幅)、FL(大腿骨長/ふとももの骨の長さ)、APTD(腹部前後径/おなかの前後の長さ)とTTD(腹部横径/おなかの横の長さ)をもとに計算します。APTDとTTDの代わりに、AC(腹部周囲長/おなか周りの長さ)を用いる方式もあります。どちらを用いても、出てくる数値は同じです。

妊娠19週:3頭身になって、皮下脂肪も

妊娠19週0日の胎児の大きさ/体重166g~328g(*)

妊娠19週を迎えると、赤ちゃんの頭の大きさは鶏の卵ぐらいになって、身長に占める頭の割合はおよそ3分の1になります。3頭身になった赤ちゃんですが、まだ、かなり頭でっかちです。体全体に皮下脂肪がついてきて、少しだけふっくらしてきます。

手は、足より先に発達する

手の指の間にあった水かきが消えています。手と足の発達は、指が5本に分かれるのも、指先に爪ができるのも、手のほうが先。ちなみに爪ができ始めるのは、およそ妊娠19週ごろです。

妊娠5ヶ月のママの状態

初めての胎動は、どんな感じ?

初めて胎動(赤ちゃんの体の動き)を自覚することを「胎動初覚(しょかく)」といいます。赤ちゃんはもっと前から体を動かしているのですが、妊娠5ヶ月に入ると、「アッ、赤ちゃんが動いた」と感じるぐらいに、力強く足で蹴ったり、手を伸ばしたりするのです。

初めて感じた胎動は、どんな感じでしょう?

- 腸がグルグル動くような感じ

- おなかの中でガスがモゴモゴと動いた感じ

- 何かがピクピクッと動いた感じ

こんなふうに表現するママが多いようです。

初産婦が、胎動を感じ始めるのは、妊娠5ヶ月の終わりから妊娠6ヶ月の初め(妊娠19~20週ごろ)が多いでしょう。経産婦は初産婦より2~3週間ぐらい早くて、妊娠5ヶ月の中ごろ(妊娠17週ごろ)から自覚できることが多いようです。

赤ちゃんの動きはとても多彩!

胎動は赤ちゃんの運動といってもいいでしょう。赤ちゃんは、胎動を感じる前から、妊娠3ヶ月ごろ(妊娠8週~10週ごろ)には運動を開始しています。その動きはとても多彩。どんな動きをしているか見てみましょう。

- 体全体を上下に揺するように動く

- 寝返りするみたいに、体全体を横向きに回転させる

- 足を上下させたり、膝を支点にキックしたりする

- 腕を左右に開いたり閉じたり、肘を支点にボクサーのように突き出したりする

- しゃっくりに似た動きをして、胸全体が動く

- 呼吸様運動といって、深呼吸に似た動き。胸やおなかが上下に動く

こうした胎児の動きが、胎動となって伝わってくるのです。

おなかがふっくら、目立ちはじめる

妊娠5ヶ月の終わりごろ(妊娠19週ごろ)になると、子宮は、大人の頭ぐらいまで大きくなります。外見からも、おなかのふくらみがかなり目立つようになるでしょう。

大きくなった子宮は、腹壁ごしに触診できるようになります。妊婦健診では、子宮底長(ていちょう)といって、恥骨(ちこつ)から子宮の上の端までの長さを測れるようになります。妊婦健診の基本的な検査では、体重や血圧、むくみ、尿検査などの他に、子宮底長や腹囲(ふくい/おなか周り)を測るようになります。

ただし、子宮や臍帯(さいたい)、胎盤(たいばん)、そして赤ちゃんの発育などに関しては、超音波検査のほうがより正確です。子宮底長や腹囲には個人差もありますから、特別な注意を受けない限り、外見のおなかが小さい、大きいと心配する必要はありません。

「おりものが多い」はトラブルのサイン!

妊娠中は、ホルモンの影響で妊娠前よりおりものが少し増えます。妊娠前の排卵期にふだんより少し増えるのと同じぐらいの量です。

もし、それ以上におりものが多くなったり、黄色味を帯びたり、においがきつくなったりしたときは、次の妊婦健診を待たずに診察を受けましょう。

おりものが多いときは、「細菌性腟症」のことがあります。細菌性腟症は症状も軽く母体そのものには悪さをしないのですが、炎症が進むと、後期流産(妊娠12~21週の流産)や早産(妊娠22~36週の分娩)の原因になる心配があります。

このため、妊娠18~20週ぐらいで腟分泌物検査を行う病院が増えています。ママ自身も「妊娠中におりものが増えるのは当たり前」と思わずに、おりものが多いときは、医師の診察を受けましょう。

妊娠5ヶ月のママがしたほうがいいこと、

注意するべきこと

赤ちゃんに話しかけよう!

赤ちゃんは、妊娠4ヶ月ごろから音を感じるようになっていますが、妊娠5ヶ月ごろになると、音を伝える内耳の蝸牛(かぎゅう)という部分が完成します。聴覚の発達とあわせて、脳の記憶装置である海馬(かいば)も徐々に発達します。

このころからだんだん音の区別がつくようになり、よく聞くママの声を記憶するようになりますから、どんどん赤ちゃんに語りかけましょう。

胎動は、赤ちゃんからの「元気だよ!」という便りですから、胎動に答えるように話すのもいいですね。胎内で聞いた「音声」は記憶されるそうですから、パートナーにも勧めてみてください。誕生後、聞き覚えのある声に、赤ちゃんはきっと安心することでしょう。語りかけは、父性を育むきっかけにもなります。

マタニティウエアの準備を始めよう

ママは、おなかだけでなく、乳房も大きくなってきます。ウエスト周りやおしりにも脂肪がついてきて、全体がふっくらしてきます。ブラジャーやショーツなどのインナーが1サイズ大きくなる人もいます。アウターはTシャツや1サイズ上のボトムなどで間に合いますが、そろそろマタニティウエアの準備をするころです。

ネットや通販カタログ、ショップなどで、おしゃれなウエアがないか見てみましょう。産後にも着られるタイプもいろいろあります。妊婦の体型を考慮して作られたウエアだけに、実際に着てみると、その着心地のよさに、びっくりすることがあります。

赤ちゃんにやさしいセックスを

妊娠5ヶ月から7ヶ月までの妊娠中期は比較的トラブルの少ない、安定した時期といわれています。ならば、セックスも十分に楽しみたい!と思うかもしれませんが、ちょっと待って! セックスが流早産のリスクを高めることがあります。

腟内には、いつも何種類かの細菌がいます。なかでも乳酸桿(にゅうさんかん)菌は、腟内を酸性にして悪玉菌が増えるのを防いでいます。腟の自浄作用です。ところが、セックスをきっかけに悪玉菌が暴れだすことがあります。善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れた状態を「細菌性腟症」といいますが、悪玉菌が赤ちゃんを包む膜に感染すると、「絨毛膜羊膜炎」を起こし、破水や早産が起こる心配があります。

細菌性腟症の場合、自覚症状はほとんどないか、あっても黄色みを帯びたおりものが少し増える程度です。積極的に検査を受け、細菌性腟症の診断を受けたら治療を受けるとともに、セックスを控えます。妊娠中は原則としてセックスは控え、どうしても!のときはコンドームを使用して、赤ちゃんを守りましょう。

参考:(*)日本超音波医学会「妊娠週数毎の基準値」より

『ギルバート発生生物学』『ラングマン人体発生学』『最新産科学』『新発生学』『病気がみえる<産科>』など

取材協力/島岡医院(京都市南区)スタッフの皆様、NPO法人チャイルドトラスト

はじめてのおむつ交換もあんしんの「おしりガイド」をご存じですか?

ムーニーは、赤ちゃんのおしりを置く場所がひと目で確認できる「おしりガイド」で、ママもパパも誰でも正しく簡単におむつ替えができます。

release : 2018.04.16

- お気に入り機能はブラウザのcookieを使用しています。ご利用の際はcookieを有効にしてください。

また、iPhone、iPadのSafariにおいては「プライベートブラウズ」 機能をオフにしていただく必要があります - cookieをクリアすると、登録したお気に入りもクリアされます。