【医師監修】おくるみの巻き方を月齢別に解説!新生児を上手に寝かしつけよう

どうやって巻けばいいの?」「すぐほどけちゃう…」と、おくるみの巻き方に悩む新米ママ・パパはたくさんいます。実は、正しく巻けると赤ちゃんが安心してぐっすり眠ってくれることも。この記事では、おくるみのメリットや月齢別の基本の巻き方、注意点までをイラスト付きでわかりやすく解説します。

監修者プロフィール

今西洋介先生

一般社団法人チャイルドリテラシー協会代表理事

小児科医・新生児科医。日本小児科学会専門医/日本周産期・新生児医学会新生児専門医。医学博士(公衆衛生学)。一般社団法人チャイルドリテラシー協会代表理事。小児公衆衛生学者。富山大学医学部卒業後、都市部や地方のNICU(新生児集中治療室)で新生児医療に従事。「ふらいと先生」の名で、小児医療や育児に関する啓発を行い、社会問題解決に取り組む。現在は米国在住。3姉妹の父。 主な著書に『新生児科医・小児科医ふらいと先生の子育て「これってほんと?」答えます』(西東社、監修)、『小児科医「ふらいと先生」が教える みんなで守る子ども性被害』(集英社インターナショナル)ほか多数。

この記事で知ることができるのは?

- おくるみとは、赤ちゃんを包み込む布であることを解説します。

- おくるみを巻くと赤ちゃんが落ち着き、ママやパパにもメリットがあることをお伝えします。

- おくるみの巻き方には3通りあり、「基本巻き」「おひな巻き」は生後0~2ヶ月の赤ちゃんに、「半ぐるみ」は生後3~4ヶ月の赤ちゃんにおすすめであること、それぞれどのように巻くかをイラストを添えてお伝えします。

- おくるみを巻くときに気を付けたいこととして、きつすぎずゆるすぎずにすること、赤ちゃんの足を伸ばさないこと、室温や湿度によって調節することなどを説明します。

- 新生児をおくるみで巻くことは危険ではなく、むしろ寝かしつけに有効であることを解説します。

- おくるみを巻くタイミングに決まりはなく、素材やサイズが赤ちゃんに合っていれば薄手のタオルでも代用できることをお伝えします。

おくるみとは

おくるみとは、赤ちゃんを優しく包み込む布のことです。手足もまとめて全身をそっと包むことで、赤ちゃんはお腹の中にいたときと同じような状態になります。おくるみに包むと赤ちゃんが落ち着くのは、その感覚が赤ちゃんにとって安心感につながるからだといわれています。そのため、寝かしつけるときに役立つほか、抱き上げたり、体温調節が必要になったりしたときにも使えるアイテムです。

おくるみを使用するメリット

おくるみは、赤ちゃんはもちろん、ママやパパにとってもメリットのあるアイテムです。主なメリットをご紹介します。

- 赤ちゃんがママのお腹にいたときのような安心感を得られる。

- 赤ちゃんが安心感を得ることで、寝かしつけやすくなる。

- 寝ているときのモロー反射(大きな音がすると手足を広げるように動いてしまう反応)が抑えられ、赤ちゃんの眠りを妨げない。

- 全身をしっかりと包み込むので保温が必要なときなど体温調節に役立つ。

- 赤ちゃんの手足が動かないので、抱き上げやすくなる。

【月齢別】おすすめのおくるみの巻き方

おくるみには、首がすわらない新生児期~生後2ヶ月、首がすわって手足を動かし始める生後3~4ヶ月、それぞれにおすすめの巻き方があります。赤ちゃんの成長や様子に合わせて巻き方を変えることで、赤ちゃんは安全に安心して過ごせるでしょう。

1.基本巻き【生後0~2ヶ月】

基本巻きは、肩から腕、足先まで、すっぽりと赤ちゃんの全身を包み込む巻き方です。

- おくるみをひし形に広げ、上の角の頂点が中心線の上にくるように手前に折ります。次に、赤ちゃんの肩が折り目の位置になるように、おくるみの上に寝かせましょう。

左右どちらかの布の先を持ち、赤ちゃんを肩から包むように布をかぶせます。コツは、巻きやすくなるように赤ちゃんの手を胸の上に置くことです。布の端は、背中の下に入れ込みます。 - もう一方の手も胸の上に置き、足元の布の角を持って同じ側の肩の後ろに回しかけ、先端を背中の下に巻き込みます。布をかぶせるときは、赤ちゃんの股関節を痛めないように、ややゆるみを持たせることがポイントです。

- 反対側の布も肩を包むように巻きます。

- 背中側に布の先端を入れ込み、完成です。

2.おひな巻き【生後0~2ヶ月の寝かしつけに効果的】

おひな巻きは、モロー反射による目覚めを防ぐ効果があるといわれています。そのため、生後間もない赤ちゃんを寝かしつけたいときにおすすめといえるでしょう。

- 布を四角い形に広げ、赤ちゃんの顔がおくるみよりも上になるように寝かせます。どちらか一方の端を持ち、ゆるみがないように反対側の肩に向けて布をかぶせて包み込みます。布の先は肩の下に入れ込みましょう。赤ちゃんの腕を胸の前でそろえて包むことがコツです。

- 同じようにもう一方の布の端を持って反対側の肩を包み、布の先を肩の下に入れ込みます。

- 台形のおひな様スタイルが、呼び名の由来です。台形の底辺にあたる左右どちらかの端を持ち、反対側の肩に向けて包み、布の端を肩の下に入れ込みます。

- もう一方も、同じように包んで完成です。

3.半巻き(半ぐるみ)【生後3~4ヶ月におすすめ】

半巻きは、「半ぐるみ」とも呼ばれる巻き方です。手順は基本巻きと同じですが、赤ちゃんの手を外に出し、自由に動かせるようにする巻き方です。生後3~4ヶ月を迎え、手足の動きが活発になってきたら、半巻きにするといいでしょう。

※小児科医からのコメント:

腕を出しても胴体が固定される「巻き」は、寝返りを始める時期以降も安全とは限りません。AAP(米国小児科学会)は寝返りの兆候があれば「圧迫型」の着衣(腕・胸・体幹を圧するスワドル)を含め、着用は中止としています。

月齢に囚われず、「寝返りのサイン」(体をひねってうつ伏せになろうとするなど)が出たら、おくるみで体を巻くのはやめましょう。

- 対角線で布を半分に折って逆三角形の形に置き、脇の下に折り目がくるように赤ちゃんを寝かせます。足元の布をふんわりと折り上げます。布を折り上げるときは、赤ちゃんの足をしめつけないように気を付けましょう。

- 左右どちらかの布を胸元にかぶせるように巻きつけ、反対側の脇の下から背中の下に入れ込みます。

- もう一方の布を、反対側の脇の下を通るように巻きつけます。

- 巻きつけて戻ってきた布を赤ちゃんの胸元に挟み込んで完成です。

おくるみを巻くときに気を付けたいこと

赤ちゃんにも、お世話をするママやパパにもメリットのあるおくるみですが、巻くときには以下のことに気を付けましょう。

- 必ず仰向けで寝かせること【重要】

- おくるみをきつく巻きすぎないこと

- 赤ちゃんの足に負担をかけないこと

- 室温や湿度など環境にも注意を払うこと

- おくるみを卒業する時期を意識すること

必ず仰向けで寝かせること【重要】

おくるみを使うときは、必ず仰向けで寝かせることが大切です。横向きやうつ伏せは呼吸が妨げられやすく、特におくるみで体が固定されていると自力で姿勢を戻せないため、窒息やSIDS(乳幼児突然死症候群)のリスクが高まります。寝返りのサインが出始めたら、月齢にかかわらず早めにおくるみの使用をやめ、安全な寝かせ方へ移行することが推奨されています。

おくるみをきつく巻きすぎないこと

赤ちゃんを安定して巻こうとするあまり、気づかないうちに巻き方がきつくなってしまうことがあります。巻き方がきつくなると、赤ちゃんの呼吸や血流が妨げられることがあり、危険です。そうは言っても、ゆるすぎたのでは赤ちゃんの体が不安定になってしまい、それはそれで危険といえます。

巻き終えたら、赤ちゃんの胸元とおくるみの間に、手のひらを差し込んでみましょう。すっと入るくらいが、ほどよい巻き加減の目安です。

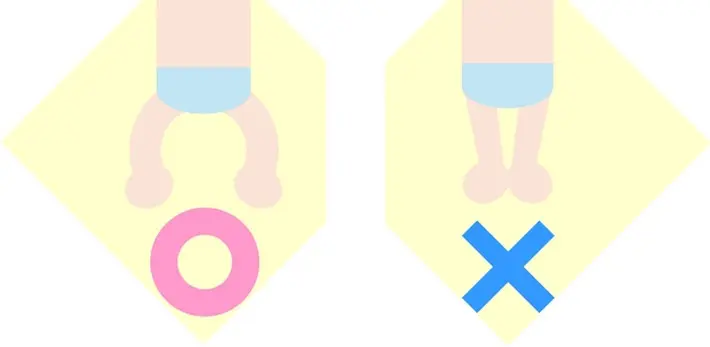

赤ちゃんの足に負担をかけないこと

図で示したように、赤ちゃんの足は股関節と両ひざが曲がっています。大人とは違い、外側に開いたM字型になっているのが自然な状態です。おくるみを巻くときは、足をまっすぐに伸ばさず、足の裏と裏がつくような曲がったままの状態で、ふんわりと優しく包んであげましょう。理由は、赤ちゃんの骨や関節はやわらかく、固まりきっていないからです。無理に足を伸ばすと、関節に負担がかかります。そのままおくるみで固定してしまうと、「乳児股関節脱臼」につながるおそれもあるので気を付けてくださいね。

室温や湿度など環境にも注意を払うこと

赤ちゃんは、体温調節の機能が発達していません。室内の温度や湿度によっては、おくるみで包むことによって体温が上がってしまうことがあります。寝かしつけるために使う場合でも室温や湿度に注意を払い、汗をかいていないか、暑そうではないか、赤ちゃんの様子をこまめにチェックするようにしましょう。おくるみの素材は、通気性、保温性、吸湿性などを考慮し、季節に合ったものを選ぶこともポイントです。

おくるみを卒業する時期を意識すること

赤ちゃんが寝返りをするようになったら、おくるみ卒業の時期です。おくるみに包んだまま寝返りをしてうつ伏せ寝になると、元に戻れない可能性があります。

SIDS(乳幼児突然死症候群)は1〜4ヶ月に多く見られる一方で、寝返りが始まる時期におくるみを続けることでリスクが高まる可能性も示されています。

そのため、おくるみの卒業は月齢だけで判断せず、「寝返りのサイン」が出た時点(体をひねってうつ伏せになろうとする動きなど)で即中止することが国際的な標準とされています。

赤ちゃんの発達には個人差があるため、「◯ヶ月になったら」と一律に区切ることはできません。月齢よりもお子さんの様子をよく観察し、寝返りのサインに気づいてあげることが大切です。

おくるみや寝かしつけに関するママの体験談

![]()

北海道:ちー

母から、生まれたばかりのときは、お腹の中にいたときのようにするといいよ、おくるみで少しきつめ(※)に包んであげる方が安心して寝るよ、と教えてもらい実践したところ、ずっと寝てくれるようになりました!私も休息が取れ、気持ちに余裕を持って育児をすることができました(^^)

※小児科医からのコメント:

具体的には「巻いた後に胸と布の間へ指2~3本入る程度が適切です。頭や顔は覆わないこと。

岐阜県:ようよう

第一子の時に、ガーゼハンカチ20枚セットとガーゼ生地のおくるみを買い、便利でした。ガーゼ生地は薄く乾きやすいし、肌に優しいのでたくさん準備して良かったです。また、おしりふきは、おしりを拭く以外にも、ミルクをこぼしてしまった時などにも使えて便利でした。幅広い用途に使えるので、震災時などの非常用持ち出し袋にも入れています。

![]()

![]()

東京都:スイートポテト

おくるみで、動いても崩れないような締め付け具合にして包みました。夜泣きの時は、随時温度計を見て窓を開けるなど調整しました。

千葉県:ちはるんるん

汗のかき具合を見て、おくるみや布団をかけたり、外したりして調節しました。半袖、長袖タイプの肌着の着せ替えなども行い、その時の天気に合わせて対応しました。

![]()

Q&A:おくるみに関するよくある質問

おくるみの巻き方やメリットはわかっても、新米ママやパパにとっては不安なこと、わからないことがいっぱいでしょう。そこで新米ママ&パパたち共通の疑問や心配のタネから代表的なものを集めてみました。不安を1つずつ解消していきましょう。

新生児をおくるみで巻くのは危険ですか?

おくるみを新生児に巻くことは、決して危険なことはありません。おくるみで巻いてあげると、ママのお腹の中にいたときと同じような感覚になるため、赤ちゃんが安心するといわれています。退院時の持ち物として、産院から指示が出ることもあるくらいです。新生児におすすめの「基本巻き」や「おひな巻き」で、優しく赤ちゃんを包んであげましょう。

おくるみで注意すべき巻き方は?

先ほどもお伝えしたように、気を付けたいのは、きつく巻きすぎたり、逆にゆるすぎてしまうことです。きつすぎると赤ちゃんの呼吸や血流を妨げてしまうおそれがあり、逆にゆるすぎた場合はおくるみがほどけ、赤ちゃんが不安定になってしまいます。おくるみを巻いたら、必ず巻き加減を確認しましょう。赤ちゃんの胸元に手のひらがすっと入るくらいが目安です。

おくるみを巻くタイミングはいつですか?

おくるみを巻くタイミングに特に決まりはありませんが、赤ちゃんがぐずって泣きやまないとき、眠そうにしているのに寝つけないときに巻いてみるといいでしょう。夕方になると泣き始める「黄昏泣き」のとき、夜泣きをするときも、おくるみを巻くことで赤ちゃんの気持ちを落ち着けることができます。慌てずにおくるみを用意し、手順にそって巻いてあげましょう。

タオルでおくるみを代用するには?

タオルをおくるみの代用にする場合は、布地の素材や厚み、タオルの大きさに注意しましょう。デリケートな赤ちゃんの肌におすすめの素材は、ガーゼやオーガニックコットンなどです。厚みがあると巻きにくいので、薄手のものがいいでしょう。厚手のバスタオルは過熱のリスクがあるため避けましょう。新生児~生後2ヶ月の赤ちゃんに巻く場合は、正方形がおすすめです。

まとめ

- おくるみは赤ちゃんを包む布のことで、赤ちゃんの気持ちを落ち着かせて寝かしつけやすくするというメリットがあります。

- 新生児~生後2ヶ月の赤ちゃんには「基本巻き」か「おひな巻き」、生後3~4ヶ月の赤ちゃんには「半ぐるみ」がおすすめです。

- おくるみを巻くときは赤ちゃんの足は伸ばさないように、きつすぎず・ゆるすぎずを意識しましょう。

- 室温や湿度、赤ちゃんの様子にも注意を払うことが大切です。

release : 2025.10.10

- お気に入り機能はブラウザのcookieを使用しています。ご利用の際はcookieを有効にしてください。

また、iPhone、iPadのSafariにおいては「プライベートブラウズ」 機能をオフにしていただく必要があります - cookieをクリアすると、登録したお気に入りもクリアされます。