【医師監修】妊娠とは?仕組みや体の変化、起きやすいトラブルを解説

妊娠とはそもそもどんなことが女性の体の中で起きていることなのでしょう?妊娠の仕組みや妊娠したときに起こる体の変化、検査の方法、妊娠中に起きやすい体のトラブルなどについての妊娠の基礎知識を、産婦人科の先生に教えてもらいました。これから妊娠したい方も、今現在「妊娠したかな?」と思っている方も、基本について知っておくことで体に変調が起きたときにあわてず対処できると思います。

監修者プロフィール

井上レディースクリニック 理事長・院長

井上裕子先生

医学博士。日本産科婦人科学会専門医、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医、母体保護法指定医師。

診療のかたわら、思春期から更年期の様々な女性に対しての講演活動、また、雑誌などに、出演、監修、執筆するなど多方面で活躍。

著書に「産婦人科の診療室から」(小学館)、「元気になるこころとからだ」(池田書店)など。

現在は、NPO法人マザーシップ 代表を兼務。

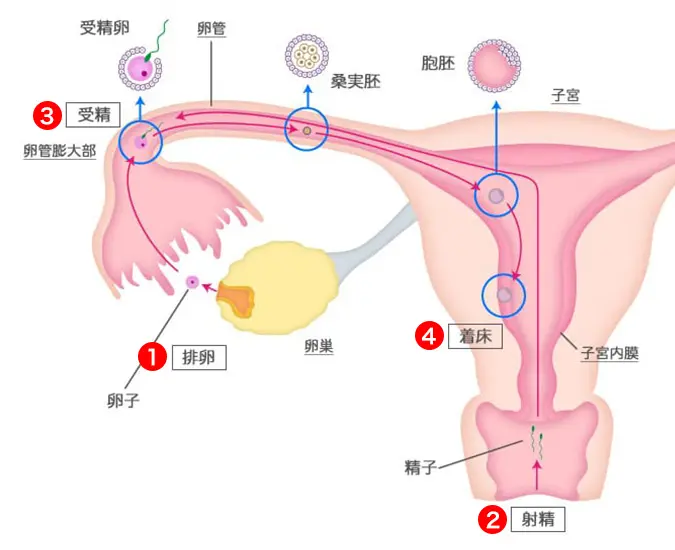

妊娠の仕組みとは?

妊娠とは女性がおなかに赤ちゃんを授かること。体の中で起きていることで言えば、卵子と精子が出会って受精してできた受精卵が、子宮に着床した状態のことです。妊娠かなと思った人も、これから赤ちゃんを授かりたいと思っている人も、自分の体の中で起きる妊娠の仕組みについて、きちんと知っておきましょう。

1.排卵

排卵とは、女性の体の卵巣の中にある卵子が成熟し、卵胞という殻を破って卵巣の外に出てくること。これが起こる日が妊娠のポイントとなる「排卵日」。月経周期が28日周期の人は月経初日から約2週間後に来る日です。卵巣から放出された卵子は卵管に入って精子を待ちますが、排卵された卵子の寿命は24時間と言われています。

2.射精

性交(セックス)して男性から膣内に射精された精子は、子宮頸管を通って子宮内部から卵管にいる卵子に向かって進んでいきます。1回の射精で放出される精子は1億個と言われ、卵子の近くまで到達できるのは100万分の1の約100個ほど。たどり着けた精子のうち受精できるのは1個だけなのです。

3.受精

受精とは、卵子のもとにたどり着いた精子が卵子の殻を破って中に入り込むこと。1つの精子が卵子の中に入ると他の精子は入ることができなくなります。受精した卵子は受精卵といい、最初は1つの細胞ですが、1日に1回の速度で細胞分裂を繰り返し始めます。細胞分裂により細胞数を増やしながら、今度は子宮に向かって進んでいきます。

4.着床

着床とは、受精から約7日目に子宮に辿り着いた受精卵が、受精卵を迎えるために柔らかで厚みを帯びた子宮内膜にもぐり込むこと。着床が完了するにはさらに数日かかり、受精から約9〜12日ぐらいで着床が完了し、これをもって妊娠が成立となります。

妊娠が成立した場合にあらわれやすい症状

受精卵が着床して妊娠が成立した場合、妊娠に関わるホルモンの分泌量が増えることで、妊娠初期症状と言われる以下のような体の変化が起こってきます。

1.着床出血

2.胸の張り・痛み

3.おなかの張り、腹痛、下腹部痛

4.腰痛

5.頭痛

6.肌トラブル

7.嗅覚の変化

8.唾液・鼻水の変化

9.頻尿、便秘、下痢

10.おりものの変化

11.体のだるさ、眠気

12.情緒不安定

13.胃のムカツキ

14.基礎体温が高くなる

15.食べ物の変化

16.息切れ

17.生理の遅れ

生理の遅れ以外の妊娠初期症状の有無には個人差があります。上記はあくまで目安で、妊娠していても症状がない人もいます。

妊娠したかも?と思ったときは妊娠検査薬で調べることが可能

排卵日前後に性交の経験があり、上記の妊娠初期症状のような体の変化があらわれて「妊娠したかも?」と思ったら、市販の妊娠検査薬で簡易検査することができます。一般的な妊娠検査薬は尿をかけて陽性か陰性かがすぐ判定できるもの。使用する時期の目安は、生理予定日の1週間後くらいからで、その前だと正確な判定が出ない場合があります。

また、妊娠検査薬は子宮外妊娠など正常な妊娠でない場合でも陽性反応が出るため、陽性反応が出たら早めに産婦人科で受診して正確な検査をしてもらいましょう。陰性判定でも引き続き生理が来なかったり妊娠初期症状が続く場合は、1週間後くらいに再度妊娠検査薬で検査してみましょう。妊娠検査薬を使う時期が早すぎたり、何らかの理由で妊娠しているのに陰性反応が出ていた可能性もゼロではないからです。

妊娠と診断されたら何をすればいい?

産婦人科を受診すると、超音波検査で「胎嚢(たいのう)」と「心拍」の確認ができた段階で正常妊娠と診断されます。妊娠と診断されたらお住まいの自治体に届け出をする必要があります。これを「妊娠届出書」と言います。届け出をすると、母子健康手帳が交付されます。母子健康手帳は妊娠期間中の妊婦さんの体調を記録するだけでなく、生まれてくる赤ちゃんが就学するころまでの健診記録を付けられるものです。妊娠中から出産後の子育て時期に医師に診察を受ける際に必要になるものなので、必ず妊娠届出書を提出して受け取りましょう。また、そのときに、妊婦健診を公費負担で受けられる受診券を一緒に渡される自治体も多いので、役所の窓口に問い合わせてみましょう。

妊娠週数・出産予定日の計算方法

普段の会話では「妊娠○ヶ月」などと表現されることが多いですが、産院では妊娠期間を週数で数えることが一般的です。妊娠週数とは、妊娠前の最終月経の始まった日を「妊娠0週0日」、1週を「0日〜6日の7日間」として数える週数です。月経開始日は排卵前で妊娠もしていないのに数え始めるのは不思議に感じるかもしれませんが、母体として妊娠の準備が始まった期間と捉えられています。そして、妊娠40週0日目にあたる妊娠280日目が出産予定日となります。

| 妊娠期 | 月数 | 週数 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 妊娠初期 | 妊娠1ヶ月 | 妊娠0週〜3週 | 妊娠0週0日目が最終月経の開始日 |

| 妊娠2ヶ月 | 妊娠4週~7週 | ||

| 妊娠3ヶ月 | 妊娠8週~11週 | ||

| 妊娠4ヶ月 | 妊娠12週~13週 | ※妊娠中期は妊娠14週0日から27週6日を指すため、妊娠4ヶ月は妊娠初期と中期にまたがっていますが、ムーニーサイトでは便宜上、妊娠4ヶ月を妊娠初期に分類して表記している場合があります。 | |

| 妊娠中期 | 妊娠14週~15週 | ||

| 妊娠5ヶ月 | 妊娠16週~19週 | ||

| 妊娠6ヶ月 | 妊娠20週~23週 | ||

| 妊娠7ヶ月 | 妊娠24週~27週 | ||

| 妊娠後期 | 妊娠8ヶ月 | 妊娠28週~31週 | |

| 妊娠9ヶ月 | 妊娠32週~35週 | ||

| 妊娠10ヶ月 | 妊娠36週~40週 | 妊娠40週0日目が出産予定日 |

最終月経の開始日を覚えていなかったり、生理周期が28日でない場合は出産予定日がずれるため、妊娠8~11週ごろにおなかの赤ちゃんのCRL(頭殿長:とうでんちょう)から出産予定日を算出します。CRLとは赤ちゃんの頭からおしりまでの長さで、個人差がほぼないことからこの算定方法が取られています。

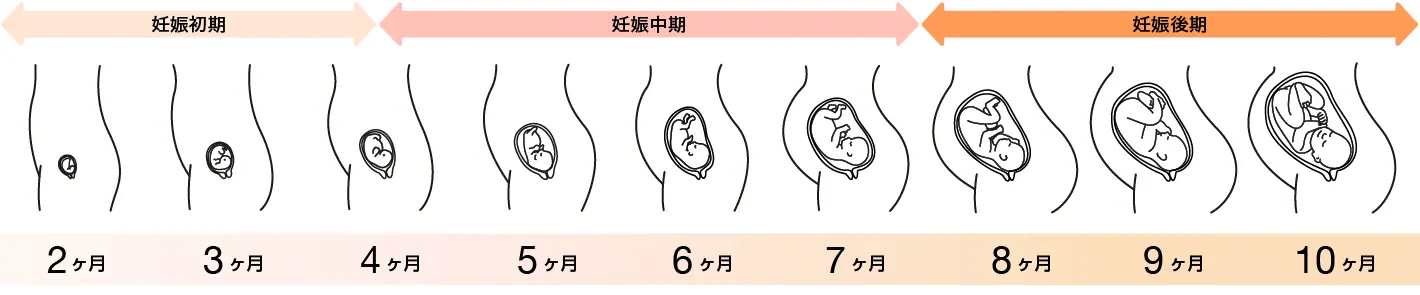

妊娠中の体の変化

妊娠期間は約280日と1年に満たない長さ。その間に妊婦さんのおなかの中では、1mmに満たなかった受精卵が約50cmもの大きさの赤ちゃんへ育っていくのです。妊婦さん自身の体も、体形だけでなく体調も大きく変化していきます。

妊娠初期は赤ちゃんの臓器がつくられていく大切な時期でもあり、流産の発生率が高い期間。妊婦さんがつわりなどで体調不良を起こしやすいのもこの時期です。

妊娠中期の妊娠5ヶ月ごろになるとつわりがおさまり流産発生率も低くなり、いわゆる「安定期」に入ります。おなかの膨らみが外からもわかるようになったり胎動を感じ始めたりすることで、赤ちゃんがおなかにいる実感を感じられるようになります。つわりがおさまる分、食べ過ぎると体重管理で医師の指導が入る人もいます。

妊娠後期はいよいよ赤ちゃんを迎える最終段階。赤ちゃんが急激に成長することでおなかが大きく、重くなっていくことで妊娠線や腰痛などのマイナートラブルが起こりやすくなります。妊娠後期に入ったらいつ出産が始まっても大丈夫なように、入院や産後の育児用の出産準備品を早めに揃え始めましょう。

妊娠後期に気をつけるべきこと

妊娠後期に起こりやすく、特に気をつけたい3つのことを知っておきましょう。

・妊娠糖尿病

妊娠8ヶ月になると、急に甘いものが食べたくなることがあります。この時期はおなかの赤ちゃんに糖分を優先的に送られるようになるためです。血糖値を下げる働きのあるインスリンの分泌が弱まって血糖値が上がりやすくなっているため、そこへさらに甘いものを食べることで妊娠糖尿病を発症しやすくなるのです。妊娠糖尿病になるとさまざまな合併症が起こりやすく、巨大児、低出生体重児など、赤ちゃんにも影響を与えることがあるので要注意です。

・妊娠高血圧症候群

妊娠高血圧症候群はハイリスク出産を代表する病気。血圧が上がることで母体内の血流が滞って赤ちゃんの発育に影響したり、さまざまな合併症を引き起こす怖い病気です。もともと高血圧の人や高齢出産など注意が必要な場合だけでなく、急激な体重増加も血圧上昇につながるため、体重が増えやすい妊娠後期に特に気をつけたい病気です。

・切迫早産

早産とは妊娠22週から37週未満で赤ちゃんが生まれてくることで、切迫早産とは早産になりそうな状態のこと。早産の原因は複合的なものが多いため予防することは難しいですが、切迫早産と診断されると安静第一となり、入院したり自宅で安静にすることを指示されます。

妊娠中に起こりやすいトラブルとは?

妊娠すると、それまでに経験したことのない体の変化が起きてきます。病気というほどではなくても、妊婦さん自身にとってはつらいこともあります。特に多く見られる妊娠中の体のトラブルについて知っておきましょう。

つわり

妊娠するとつわりが来るというイメージがありますが、つわりにはとても個人差があります。早い人では妊娠4週目ごろから始まり8〜9週目ごろがピークで、妊娠初期に経験する人が大多数ですが、まれに妊娠後期につわりになる人もいたり、ほとんどなかったという人もいます。

症状もさまざまで、吐き気がする、においに敏感になる、食べ物がほしくなり食べていないと吐き気がする(食べつわり)、眠気、頭痛、イライラなど。つわりの原因は特定されていないため、症状ごとに対処していくしかありません。妊娠初期は赤ちゃんがまだ多くの栄養を必要としていないので、妊婦さん自身が無理をしないことが基本です。ただし、「妊娠悪阻(にんしんおそ)」という重症になった場合は、医師の診断を受けましょう。

貧血

妊娠中は血液の循環量が増えますが、おなかの赤ちゃん自身も血液を作り始めるので、鉄分が赤ちゃんに運ばれていき相対的に貧血になる人が多く見受けられます。妊娠前は貧血に無縁だった人も貧血になったり、もともと貧血の人はさらに悪化しやすくなります。お産で出血が多かった場合、貧血の妊婦さんは輸血が必要になることもあるので、妊娠中にしっかり改善したいもの。鉄分を多く含むレバーや牛肉、ほうれん草など食事での摂取を心がけましょう。

便秘・痔

妊娠前は便秘を経験したことがない人でも、ホルモンバランスの変化や、安静にしていることでの運動不足、大きくなった子宮が腸の動きを圧迫するなど、さまざまな要因で便秘になることも珍しくありません。

また、子宮の圧迫が肛門周辺の血液の循環にも影響し、うっ血することでできるいぼ痔もよく見られるトラブル。便秘によって固くなった便をいきんで出そうとすることで、切れ痔になる妊婦さんも少なくありません。

そのため、普段以上に便秘予防を心がけましょう。食物繊維を多く含む食品や腸内環境を整える乳酸菌が含まれる食品・飲料などを積極的に摂りましょう。

妊娠中は妊婦健診を受けましょう

ここまで述べてきたように、妊娠中の妊婦さんの体には、小さな変化から起きてしまうと赤ちゃんにも影響する重大なことまで、さまざまなことが起こります。それらを防ぐためにも妊婦健診を受けて、自分と赤ちゃんの正確な状態を把握しておくことがとても大切です。

妊娠初期から妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から妊娠35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは週1回と、合計で14回の受診が推奨されています。妊娠時期が進むほど頻度が高くなっていき、高齢出産や妊娠高血圧症候群などと診断された場合は、さらに回数が増えていきます。

健診の費用は公費で負担している自治体がほとんどで、母子健康手帳を受け取る際に受診券などを一緒にもらえることが多いようですが、負担率や回数などは自治体によって異なります。お住まいの役所に問い合わせてみましょう。

妊婦健診とは

妊婦健診では、毎回行う検査と、妊娠時期によって行う検査があります。

毎回行う検査は、体重、血圧、尿検査(糖・タンパク)、浮腫、腹囲、子宮底長など。

時期による検査では、それぞれ超音波検査や血液検査が行われ、おなかの赤ちゃんの成長と妊婦さんの健康状態を確認します。特に妊娠初期から23週までに行われる検査では感染症の確認や子宮頸がん検査など、たくさんの検査項目があります。検査結果は母子健康手帳に記入してもらえるので、健診の際は忘れずに持参しましょう。体調などで気になることがあれば、妊婦健診のときに主治医に相談して解決するとよいですね。

妊娠に関するよくある質問

妊娠について多くの人が疑問に感じるよくある質問についてまとめてみました。

性行為をしてから何日で妊娠が分かりますか?

性行為によって妊娠できるのは、性行為をした日が排卵日前後に限られます。月経周期が28日の人の場合、月経の開始日から約14日(2週間)後に排卵日が来ます。妊娠しなかった場合は、排卵日から14日(2週間)後に次の月経が来ます。妊娠したかどうかをいち早く知るには妊娠検査薬を使用すると便利ですが、一般的な妊娠検査薬は、月経予定日の1週間後から使用可能とされています。つまり排卵日に性行為をした場合、次の月経予定日の1週間後=性行為をした日から3週間後に妊娠検査薬を使用すると妊娠したかどうかがわかることになります。

ただし、妊娠検査薬は簡易検査のため、正しい妊娠判定は医療機関で診察を受け、超音波検査で赤ちゃんの「胎嚢」と「心拍」を確認できてから。胎嚢は妊娠4~5週ごろ、心拍は妊娠6週ごろに確認できるため、正確な妊娠判定は妊娠6週目=性行為をしてから4週間後ということになります。

妊娠中に薬の服用は可能ですか?

薬のなかには、おなかの赤ちゃんに影響を与える可能性を含むものもあります。妊娠前から服用している薬がある場合は、継続しても大丈夫か、妊娠判定の検査で医療機関を受診した際に確認しましょう。妊娠中に風邪をひいたり感染症にかかるなど薬の服用を希望するときも、必ず主治医に相談し、できれば産院に処方してもらった薬を飲むようにすれば安心です。

妊娠中にお酒を飲んでも大丈夫?

おなかの赤ちゃんの成長や発達に悪影響の怖れがあるため、妊娠中の飲酒はNG。もちろんタバコもダメです。この機会に禁煙しましょう。

妊娠中は運動をしても良い?

妊娠初期は赤ちゃんにとっても妊婦さんにとってもデリケートな時期なので、過度な運動は避けた方が安心ですが、安定期に入ってからは体重管理やストレス解消のためにも適度な運動はおすすめです。簡単にできるのはウォーキング。近所をお散歩するだけで気分転換になります。また、妊婦さんの体調に配慮したマタニティエクササイズなら安心です。ヨガやマタニティビクス、スイミングなどさまざまな妊婦さん向けのエクササイズがありますので、調べて見るとよいでしょう。運動を始める場合は、予め主治医に相談してからにしましょう。

妊娠中にセックスしても大丈夫?

妊婦さんの体調に問題がなければ妊娠中もセックスをしても大丈夫です。ただし、妊娠初期の11週以前は流産の心配があったり、妊娠後期の32週以降のセックスはお腹が張る、おりものが増えるなど早産に結びつくトラブルが多いため控えた方が良いです。妊娠中にパートナーとのコミュニケーションをとる方法は相手と相談しながら愛情を深めると良いでしょう。それ以外の体調が安定した時期にセックスをする場合でも、感染症予防のためにコンドームを使用し、妊婦さんのおなかを圧迫しないような体位に配慮することも大切です。途中で体調が悪くなったら無理をしないこと。妊婦さんとおなかの赤ちゃんの健康を第一に!

まとめ

初めての妊娠はわからないことだらけ。昔、保健体育で習ったことも忘れてしまっているかもしれませんね。医学が発達して、妊娠したら赤ちゃんが生まれてくることは当たり前に感じてしまうこともありますが、妊娠することも、赤ちゃんが生まれてくることも決して当たり前なことではないのです。さまざまな奇跡が重なりあって授かった赤ちゃん。おなかの中で赤ちゃんを育む妊娠期間は、妊婦さんにとってたくさんの変化があり、頻繁に医療機関に通う時期になります。ときには体調が思わしくなくなることもありますが、赤ちゃんと会える日を楽しみに乗りきっていきましょう。

監修/井上レディースクリニック院長 井上裕子先生

はじめてのおむつ交換もあんしんの「おしりガイド」をご存じですか?

ムーニーは、赤ちゃんのおしりを置く場所がひと目で確認できる「おしりガイド」で、ママもパパも誰でも正しく簡単におむつ替えができます。

release : 2025.05.02

- お気に入り機能はブラウザのcookieを使用しています。ご利用の際はcookieを有効にしてください。

また、iPhone、iPadのSafariにおいては「プライベートブラウズ」 機能をオフにしていただく必要があります - cookieをクリアすると、登録したお気に入りもクリアされます。